-

华南植物园揭示驱动北半球针叶林春季物候变化的关键热临界点

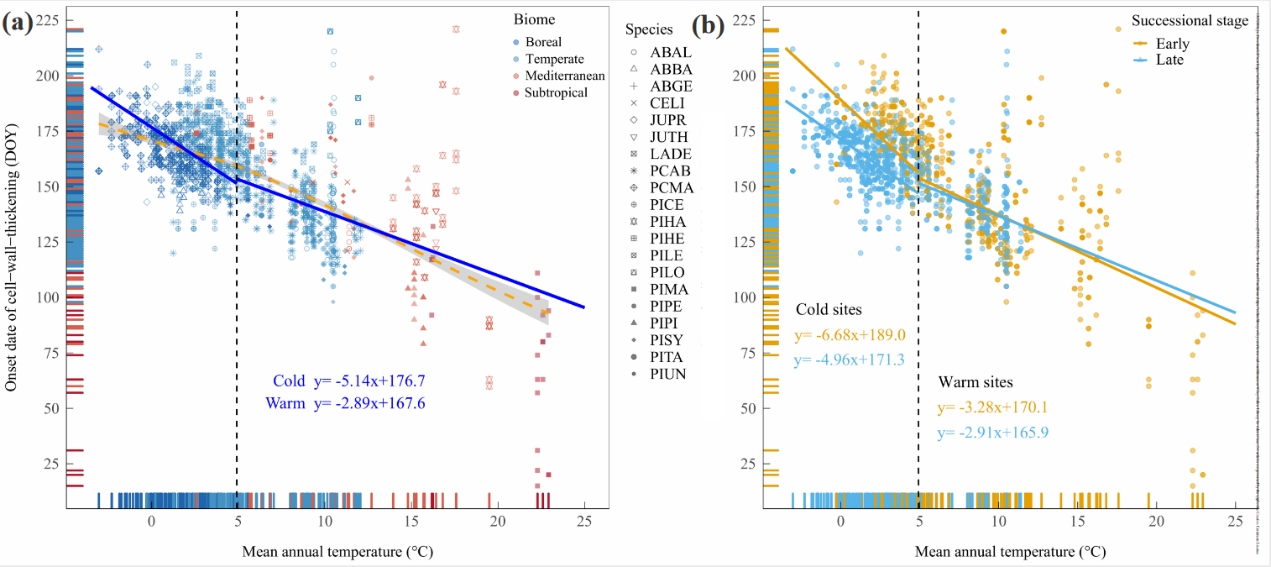

植物春季物候提前是陆地生物受气候变化影响的重要特征之一,而次生生长(木质部物候)是其关键组成部分。该研究从北半球75个研究样地整合了1998-2016年间(非连续时间序列) 20个针叶树种木质部细胞壁增厚开始期的大数据集,覆盖北半球( 23-66 ° N )广泛的年均温( MAT )梯度( - 3.05至22.9 ℃ ) ,揭示了北方针叶林春季物候的提前存在温度临界点。高于温度临界点时春季物候中的木质部物候对气候变暖的响应程度显著下降。并揭示北方针叶林物候存在冷、暖两种热生态位分化,其中MAT和春季积温( Spring forcing )分别是触发细胞壁增厚开始的主要驱动因素(通过拟合线性混合效应模型和贝叶斯混合效应模型确定) 。

植物春季物候提前是陆地生物受气候变化影响的重要特征之一,而次生生长(木质部物候)是其关键组成部分。尽管人们对预测植物物候的转变越来越感兴趣,但是全球变暖导致的春季物候提前仍存争议。不同时空尺度下全球变暖驱动的春季物候提前的各种证据暗示了这种响应可能存在温度临界点。该研究从北半球75个研究样地整合了1998-2016年间(非连续时间序列)20个针叶树种木质部细胞壁增厚开始期的大数据集,覆盖北半球(23-66°N)广泛的年均温(MAT)梯度(-3.05至22.9℃),揭示了北方针叶林春季物候的提前存在温度临界点,高于温度临界点时春季物候中的木质部物候对气候变暖的响应程度显著下降;并揭示北方针叶林物候存在冷、暖两种热生态位分化,其中MAT和春季积温(Spring forcing)分别是触发细胞壁增厚开始的主要驱动因素(通过拟合线性混合效应模型和贝叶斯混合效应模型确定)。

热学临界点的存在表明森林春季物候对温度的敏感性差异可以划分为快~慢两个频谱,亦即寒冷地区反应较快,而温暖地区反应较慢。在未来持续变暖条件下,冷、暖两个生态系统之间的春季物候将会逐渐趋同。在物种层面上,由于对温度升高的反应不同,早期和晚期演替物种木质部春季物候期将在寒冷的生态系统中进一步分离,从而引起物候错配。相反,在温暖的生态系统中,由于早期和晚期演替物种的温度敏感性相似,未来全球变暖对它们的物候匹配影响较小。因此,寒冷地区将面临细胞壁增厚时间和不同演替阶段树种趋同的根本性变化。

该研究为引入基于温度阈值的地球系统模型提供了重要证据,将帮助我们更准确、合理地预测全球变暖下的森林物候、碳-水和能源循环。

中科院华南植物园张亚玲副研究员、浙江大学生命科学学院黄建国教授为论文的共同第一作者,金沙威尼斯欢乐娱人城地理环境研究所刘禹研究员为论文的通讯作者。该项目主要受到上海合作组织国际合作项目新疆地区合作创新项目、国家自然科学基金、浙江大学等项目的资助。

图. 所有观察记录(a)和早期、晚期演替阶段(b)的细胞壁增厚开始日期的变化沿MAT梯度存在热量临界点。

2022-12-06

-

广州地化所:喜马拉雅地块岩石圈向下挠曲、伸展破裂诱发同碰撞早期岩浆作用

地球上的岩浆活动受控于地球深部过程,全球主要的岩浆形成于洋中脊或俯冲带上盘等较为活跃的构造环境,反之俯冲带或碰撞造山带下盘被动一侧的板片通常被认为是较为稳定且不利于岩浆形成的,因此对此类地区的岩浆形成机制与深部过程缺乏约束和认识。青藏高原-喜马拉雅造山带形成于早新生代雅鲁藏布江新特提斯洋闭合、印度与欧亚大陆的碰撞及相关过程,但碰撞前被动陆缘或碰撞过程中俯冲下盘深部过程并不清楚。事实上,新特提斯洋闭合、印度与欧亚大陆碰撞形成的雅鲁藏布江缝合带两侧都发育有显著的始新世岩浆活动与变质作用,这为理解俯冲下盘或被动大陆陆内岩浆作用与深部过程提供了重要窗口。

图1 (a) 喜马拉雅地质图,指示新生代岩浆-变质作用分布情况;(b) 研究区地质简图;(c) 喜马拉雅始新世岩浆岩分布柱状图;(d) 喜马拉雅新生代变质作用统计图。

针对上述问题,马林、王强研究员与英国卡迪夫大学Andrew Kerr教授和澳大利亚科廷大学李正祥教授等合作者选择了喜马拉雅地块作为研究对象,对地块中出现的东西向展布的始新世同碰撞辉绿岩脉开展了详细岩石学和地球化学研究。喜马拉雅地区属于印度大陆克拉通的北缘,在大陆碰撞前后分别为被动陆缘与汇聚下盘板片。其作为被动陆缘,在新特提斯洋俯冲阶段岩浆活动记录较为缺乏。本次研究并结合前人的研究显示,新生代既大陆碰撞以来,喜马拉雅地区发育了至少两期重要的岩浆-变质事件(图1)。其中始新世岩浆作用始于约48 Ma,略晚于雅江缝合带北侧拉萨地块的始新世岩浆作用峰期(51±3 Ma),岩浆作用以角闪石岩类下地壳熔融和少量幔源侵入岩为特征,伴随同期高压中温变质作用。更值得注意的是,这一时期的岩浆活动分布与著名的喜马拉雅穹隆带重叠,呈平行碰撞带展布特征。这些观察和特征指示该期岩浆-变质与大陆碰撞早期的岩石圈变形等深部过程密切相关,但难以被现有机制完全解释。

本次研究揭示:(1)该期幔源岩浆岩在时空上与始新世花岗岩呈叠合分布,指示潜在的成因联系;(2)幔源岩浆岩多以亏损Sr-Nd同位素和高Nb含量为特征,部分样品显示相对富集的Sr-Nd同位素和轻微的Nb-Ta负异常,指示岩浆可能源自软流圈顶部与岩石圈地幔的边界层,并在向浅表运移的过程中与岩石圈地幔发生了相互作用。综合考虑喜马拉雅与拉萨同碰撞早期的岩浆变质作用特征,提出印度大陆岩石圈在与亚洲大陆碰撞的早期,由于印度岩石圈起始俯冲、碰撞减速和上覆增厚陆壳的载荷等因素导致了岩石圈向下挠曲与岩石圈下部的伸展、破裂,软流圈与岩石圈边界熔体沿伸展断裂上移至下地壳底部侵位,这些幔源岩浆的侵位可能进一步导致同碰撞岩石圈地幔的弱化和地壳的加厚增强,并诱发了下地壳平行缝合带的广泛深熔与壳幔变形的解耦(图2)。这一新模型为理解雅江缝合带两侧始新世同碰撞岩浆成因机制与岩石圈热状态提供了新思路,有助于理解和探讨同碰撞喜马拉雅造山带岩石圈的变质-变形作用。在全球其他碰撞造山带被动陆缘一侧或俯冲下盘的陆内地区可能存在类似的岩浆形成与侵位机制,未来更多的相关研究将为板块构造理论的发展完善提供新的信息与认识。相关成果近期已在线发表在国际重要地学期刊《Geology》上。

图2 喜马拉雅造山带始新世岩石圈挠曲与岩浆形成侵位机制模型示意图

论文信息:Ma, L. (马林), Wang, Q. (王强), Kerr, A.C., Li, Z.X. (李正祥), Dan, W. (但卫), Yang, Y.N. (杨亚楠), Zhou, J.S. (周金胜), Wang, J. (王军), Li, C. (李成), Eocene magmatism in the Himalaya: Response to lithospheric flexure during early Indian collision?. Geology 2022; doi: https://doi.org/10.1130/G50438.1.

论文链接

2022-12-05

-

亚热带生态所培育出我国第一个“三抗”优质水稻品种

11月30日,农业农村部发布第625号公告,金沙威尼斯欢乐娱人城亚热带农业生态研究所申报的杂交稻新品种科贵优4302通过国家农作物品种审定委员会审定。

11月30日,农业农村部发布第625号公告,金沙威尼斯欢乐娱人城亚热带农业生态研究所申报的杂交稻新品种科贵优4302通过国家农作物品种审定委员会审定。

科贵优4302(国审稻20220226)由亚热带生态所为主,与广东省农业科学院水稻研究所和中国种子集团有限公司合作选育。它在长江中下游稻区晚稻区试中表现为中抗稻瘟病,中抗白叶枯病,中抗褐飞虱,品质达到部标优质三级,产量比对照增产1.9%,是我国通过审定的第一个抗这三种病虫害的优质水稻品种。据统计,在2019~2021年国审的1623个水稻品种中,抗稻瘟病品种288个、占17.74%,抗白叶枯病品种50个、占3.08%,抗褐飞虱品种7个、占0.43%,抗稻瘟病且抗白叶枯病品种5个、占0.31%,没有抗稻瘟病且抗褐飞虱品种,也没有抗白叶枯病且抗褐飞虱品种,更没有抗稻瘟病、抗白叶枯病和抗褐飞虱的“三抗”品种。而且,优质稻中抗性品种所占比例更低。

亚热带生态所水稻分子育种团队一直致力于水稻多抗性状的分子设计育种研究,采用常规育种与分子育种技术紧密结合的育种方法,充分发挥分子育种技术在改良抗性等质量性状中的突出作用,在一个品种中聚集至少三种具有重要生产应用价值的抗性,为世界水稻育种树立了新的技术标杆。

同时,中国种子集团有限公司还利用亚热带生态所培育的“三抗”恢复系R4312,选育出了“双抗”、优质、高产杂交中稻新品种呈两优4312通过国审(国审稻20220111)。它在长江中下游稻区中稻区试中表现为中抗稻瘟病,中抗褐飞虱,米质达到部标优质2级,产量比对照增产4.1%。

团队负责人肖国樱研究员表示,要继续加强与全国各地研究院所和企业的交流与合作,将团队培育的“三抗”亲本授权给大家配组,提高我国多抗、优质、高产杂交稻的育种技术水平,为我国继续占据杂交水稻育种技术制高点贡献力量。

科贵优4302区试点照片(李望君摄影)

2022-12-04

-

广州健康院在对映体选择性平行动力学拆分取得新进展

近日,金沙威尼斯欢乐娱人城广州生物医药与健康研究院朱强/罗爽课题组利用平行动力学拆分的策略,通过钯催化的对映体选择性环酰亚胺化反应,“一锅法”合成了两种不同骨架类型的含有季碳手性中心的杂环化合物。相关研究成果以“Parallel Kinetic Resolution through Palladium-Catalyzed Enantioselective Cycloimidoylation: En Route to Divergent NHeterocycles Bearing a Quaternary Stereogenic Center”为题发表在ACS Catal.上。

近日,金沙威尼斯欢乐娱人城广州生物医药与健康研究院朱强/罗爽课题组利用平行动力学拆分的策略,通过钯催化的对映体选择性环酰亚胺化反应,“一锅法”合成了两种不同骨架类型的含有季碳手性中心的杂环化合物。相关研究成果以“Parallel Kinetic Resolution through Palladium-Catalyzed Enantioselective Cycloimidoylation: En Route to Divergent N-Heterocycles Bearing a Quaternary Stereogenic Center”为题发表在ACS Catal.上。

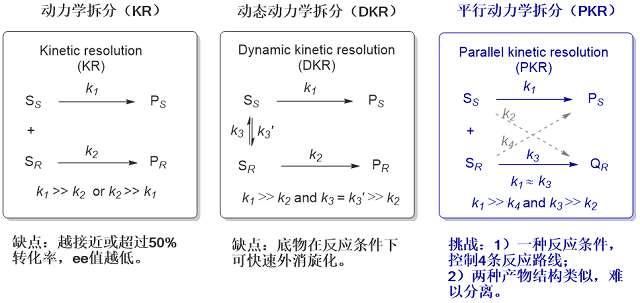

获得手性化合物的单一对映异构体最常见的途径是对非手性底物的不对称催化转化,对映选择性地产生手性因素。另一种主要途径是把已经含有手性因素的外消旋体混合物转化为单一的对映异构体产物。这一途径可以通过以下三种策略实现:动力学拆分(KR);动态动力学拆分(DKR);和平行动力学拆分(PKR)。KR是利用两种对映异构体底物在同一个不对称催化条件下转化为产物的速率不同(k1 >> k2 或 k2 >> k1),最理想的情况是50%的一种构型的底物完全转化为单一构型的产物,而50%的另一种构型的底物完全不反应且能被回收。事实上随着反应的进行,“劣势”构型反应底物的相对浓度不断增加,它也会参与反应,导致“有害”构型的产物生成,从而降低产物的对映选择性。而DKR策略有效克服了KR的缺点,即不断富集的“劣势”构型反应底物可以不断地发生消旋化,部分转化为“优势”底物,进而不断地生成目标构型的产物。理想情况下,外消旋体底物可以通过DKR可以100%转化为单一构型的产物,但是前提是两种构型的底物在反应条件下可以快速互变(k1 >> k2 且 k3 >> k2)。为了克服KR和DKR的固有限制, Vedejs和Chen于1997年引入了另一种叫做平行动力学拆分(PKR)的策略,即两种对映体底物分别沿两条不同的反应路径,以相同或接近的速率转化 (k1≈k3且k1 >> k4 且 k3>> k2),得到单一对映异构体的两种产物。在一种不对称反应条件下,既要实现化学选择性又要实现对映选择性调控,即两种底物两种产物四条反应路线的调控是一个巨大的挑战。PKR策略的另一个挑战是,所得到的两种产物一般结构类似,从而造成产物分离非常困难,因此实用性好的PKR反应并不多见(图1)。

尽管已经有一些成功的PKR的例子,但是产物结构不同并可以通过柱层析分离的报道并不多见。2003年,Fu报道了一种新的铑催化的C-H活化炔链上的醛,然后与炔进环化,以良好产率和对映选择性合成了底物范围有限的环丁烷酮和环戊烯酮。Tanaka等人使用类似的底物和异氰酸酯发生分子间[4+2]环加成,得到了庚酰胺和环戊烯酮的对映选择性衍生物。2017年,Cramer通过PKR反应合成两种独特的氮杂环骨架,3-氮杂双环[3.1.0]己烷和含季立体生成中心的1H-异吲哚。但是,在这些反应中,底物的适用范围比较窄。此外,含有季碳立体中心的杂环广泛存在于天然产物、药物和农药中,然而,对它们的对映选择性合成是一项具有挑战性的任务(图2)。

朱强/罗爽课题组在前期工作的基础上开发了第一例钯催化对映选择性C(sp2)-H酰亚胺化的平行动力学拆分反应。研究以外消旋的异腈为起始原料,同时生成具有季碳立体中心的二氢异喹啉和1H异吲哚。该反应可以耐受多种类型的底物,可在温和条件下顺利进行反应。由这种PKR的策略构建的五元环和六元环两种产物可以很容易地通过柱色谱分离,这使得该平行动力学拆分变得非常实用。作者还进行了DFT计算,以探索反应机理和对映选择性的来源(图3)。

该论文的第一作者是博士研究生王希龙,通讯作者是朱强研究员、罗爽副研究员。该研究得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金等项目的支持。

图1. 动力学拆分、动态动力学拆分和平行动力学拆分

图2. 对映体选择性PKR构建不同环的骨架

图3. 钯催化的对映选择性C(sp2)-H酰亚胺化能量分布图 (简化版)

论文链接

2022-12-01

-

华南植物园揭示增温下森林生态系统土壤微生物组装过程差异

气候变化会影响热带森林生态系统土壤微生物群落组装的过程。然而土壤微生物群落对增温的响应及适应过程与机理尚不明确,对未来气候变暖下土壤微生物群落结构的预测带来新的挑战。该研究依托鼎湖山森林生态系统国家野外科学观测研究站的野外模拟增温实验平台( 2012年开始运行) ,分析了2018-2020连续三年增温下土壤细菌与真菌群落结构与组装过程。因此,研究增温下森林生态系统土壤微生物群落的演替过程,将有助于利用微生物预测气候变暖各阶段以及预测微生物生态功能的演变方向,为完善微生物参与生态系统养分循环过程提供理论依据。

气候变化会影响热带森林生态系统土壤微生物群落组装的过程。然而土壤微生物群落对增温的响应及适应过程与机理尚不明确,对未来气候变暖下土壤微生物群落结构的预测带来新的挑战。

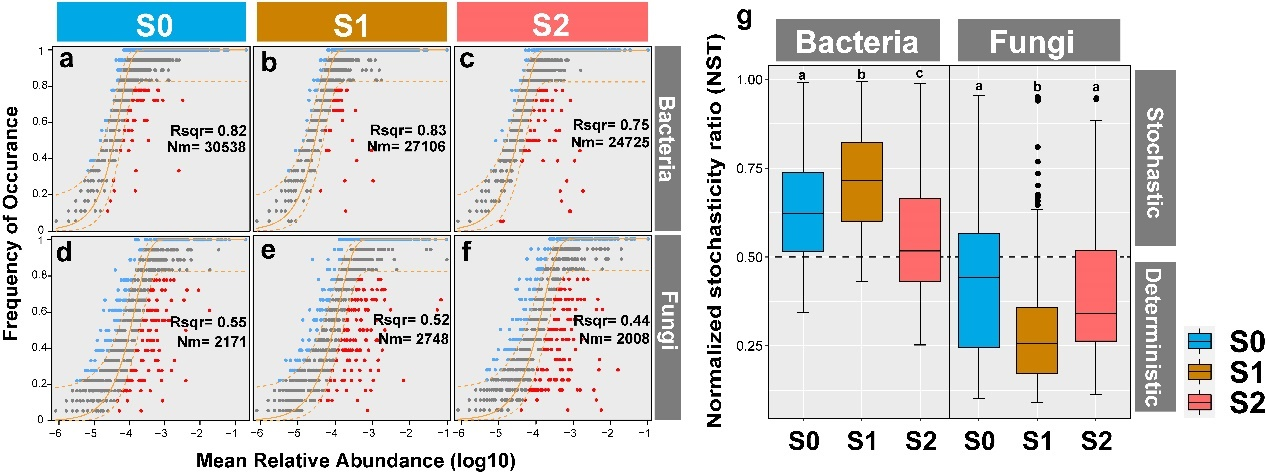

该研究依托鼎湖山森林生态系统国家野外科学观测研究站的野外模拟增温实验平台(2012年开始运行),分析了2018-2020连续三年增温下土壤细菌与真菌群落结构与组装过程。结果表明,在增温6年后,土壤微生物网络结构更为复杂、网络关键节点的数量随温度升高而增加;土壤细菌与真菌群落结构在干季与湿季均发生显著变化;与真菌不同,相同增温处理下细菌群落结构在连续三年采样中仍有显著变化;随机森林结果表明,真菌群落对增温的预测准确度比细菌更高,这些差异可能是由于细菌与真菌不同的群落组装过程有关。进一步研究表明,细菌与真菌群落组装分别由随机过程及确定性过程主导(图1)。尽管随机过程是细菌群落组成的驱动因素,增温2.1℃导致细菌的组成受到确定性过程的影响。通过构建结构方程模型,评估了温度、土壤养分及土壤含水率对细菌与真菌群落结构组成的影响(图2)。结果表明,增温是影响土壤微生物群落结构的主要因素。在干季中,增温对微生物群落结构有显著正影响(发散)。而湿季增温则导致微生物群落结构收敛。尽管在发散和收敛的过程中,土壤微生物组合可能存在季节性变化。然而我们发现,总体而言,微生物群落结构趋于发散,即与空白对照有显著差异。因此,研究增温下森林生态系统土壤微生物群落的演替过程,将有助于利用微生物预测气候变暖各阶段以及预测微生物生态功能的演变方向,为完善微生物参与生态系统养分循环过程提供理论依据。

相关研究成果已于2022年12月发表在全球变化生态学领域期刊Global Change Biology(《全球变化生物学》)(IF2021=13.211)。华南植物园鼎湖山站博士后周曙仡聃为论文第一作者,刘菊秀研究员为论文通讯作者。研究得到国家自然科学基金、广东省重点研发计划及博士后基金的资助。论文链接: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.16541

图1. 气候变暖对微生物群落组装过程的影响。(a-f)中性群落模型(neutral community model, NCM)。(g)归一化随机率(normalized stochasticity ratio, NST)。

图2. 气候变暖下微生物群落组成的环境驱动因素。(a-b)干、湿季中环境驱动因素影响微生物群落结构的路径分析。(c-f)各驱动因素对微生物群落结构的直接、间接及总影响。

2022-12-01

-

![]()

广州健康院探索艾滋病毒感染对新冠疫苗免疫效果的影响取得新进展

新冠病毒感染引起的新冠肺炎给全球造成了沉重而又深远的影响。新冠疫苗在预防新冠病毒感染,降低传播、重症率和死亡率中发挥重要的作用。艾滋病人群,特别是艾滋病毒未完全抑制人群或艾滋病晚期人群,他们的免疫系统严重受损,抵抗新冠病毒能力大大降低,增加新冠病毒感染风险和感染后的引起疾病严重程度。而且,艾滋病人群的内环境也导致新冠病毒在体内的清除时间延迟,增加了新冠病毒感染传播的机会,同时促进了新冠病毒的突变和进化。在艾滋病人群中接种新冠疫苗建立免疫障碍,对降低新冠病毒的传播及突变株的出现,至关重要。然而,在艾滋病人群中接种新冠疫苗的策略仍缺乏安全性及有效性数据支持。

新冠病毒感染引起的新冠肺炎给全球造成了沉重而又深远的影响。新冠疫苗在预防新冠病毒感染,降低传播、重症率和死亡率中发挥重要的作用。艾滋病人群,特别是艾滋病毒未完全抑制人群或艾滋病晚期人群,他们的免疫系统严重受损,抵抗新冠病毒能力大大降低,增加新冠病毒感染风险和感染后的引起疾病严重程度。而且,艾滋病人群的内环境也导致新冠病毒在体内的清除时间延迟,增加了新冠病毒感染传播的机会,同时促进了新冠病毒的突变和进化。在艾滋病人群中接种新冠疫苗建立免疫障碍,对降低新冠病毒的传播及突变株的出现,至关重要。然而,在艾滋病人群中接种新冠疫苗的策略仍缺乏安全性及有效性数据支持。

在世界艾滋病日前夕(12月1日),金沙威尼斯欢乐娱人城广州生物医药与健康研究院、广州实验室、广州医科大学/呼吸疾病国家重点实验室、广州恩宝生物医药科技有限公司等合作,在该领域中取得了新进展,相关研究成果以“Booster vaccination is required to elicit and maintain COVID-19 vaccine-induced immunity in SIV-infected macaques”为题发表于国际学术期刊Emerging Microbes & Infections。

研究者基于2020年研制的腺病毒载体新冠疫苗,可在健康猕猴中诱导保护性免疫反应(Nature Communications. 2020),利用感染猴艾滋病毒的猕猴模型来模拟轻度及重度免疫缺陷的艾滋病人群,研究该腺病毒载体新冠疫苗在艾滋猕猴体内的免疫效果。研究发现,单针接种新冠疫苗后,新冠疫苗在轻度免疫缺陷艾滋猕猴(病毒载量小于105 拷贝/毫升血浆)体内诱导与健康猕猴相当的抗体和细胞应答,而重度免疫缺陷艾滋猕猴(病毒载量大于105 拷贝/毫升血浆)的抗体和细胞应答的强度和持续时间则严重受损。两针加强接种后,轻度免疫缺陷艾滋猕猴与健康猕猴的免疫应答水平均迅速升高;同时,70%的重度免疫缺陷艾滋猕猴的免疫应答水平也迅速提升,但应答水平持续较短。

研究者进一步分析了艾滋猕猴中影响新冠疫苗免疫效果的因素,发现受损的抗体和细胞应答分别与艾滋病毒感染引起的辅助性T(TFH)细胞和CD4/CD8比值减少相关。同时,研究者也发现,腺病毒载体新冠疫苗接种不影响艾滋猕猴的健康状况,包括艾滋病毒载量和艾滋特异性免疫应答等。该研究提示在艾滋病人群及时进行抗艾滋病毒治疗、促进免疫重建的重要性。同时也提示在艾滋病人群中,特别是艾滋病毒未完全抑制人群或艾滋病晚期人群,需要加强接种新冠疫苗、缩短接种新冠疫苗的剂次间隔,以维持保护性免疫应答水平。

广州健康院副研究员李平超、广州医科大学/呼吸疾病国家重点实验室博士后汪乾、广州健康院博士后何依籽、广州恩宝生物医药科技有限公司杨臣臣为共同第一作者。广州健康院陈凌研究员、冯立强研究员及李平超副研究员为该论文的共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、广州实验室应急攻关项目、金沙威尼斯欢乐娱人城青促会等的资助。

艾滋病毒感染对新冠疫苗免疫效果的影响

论文链接

2022-11-28

-

首次中国-新西兰联合深渊深潜科考航次完成克马德克海沟第一航段科考任务

2022年11月25日,“奋斗者”号全海深载人潜水器顺利完成首次中国-新西兰联合深渊深潜科考航次第一航段任务,返回新西兰奥克兰港。“奋斗者”号全海深载人潜水器和“探索一号”作业母船10月6日从三亚母港启航,10月31日在奥克兰港完成物资补给和人员补充,前往西南太平洋克马德克海沟开展航次任务。

2022年11月25日,“奋斗者”号全海深载人潜水器顺利完成首次中国-新西兰联合深渊深潜科考航次第一航段任务,返回新西兰奥克兰港。“奋斗者”号全海深载人潜水器和“探索一号”作业母船10月6日从三亚母港启航,10月31日在奥克兰港完成物资补给和人员补充,前往西南太平洋克马德克海沟开展航次任务。

正在执行回收任务的“奋斗者”号载人潜水器

新西兰水与大气国立研究所(National Institute of Water & Atmospheric Research, NIWA)的两名科研人员和来自金沙威尼斯欢乐娱人城深海科学与工程研究所(以下简称中科院深海所)、上海交通大学、同济大学、浙江大学、青岛华大基因研究院、海南热带海洋学院、海南深科海洋技术服务有限公司的科考队员共同参航。

11月27日,中-新联合深渊深潜科考队在“探索一号”母船召开航次招待会。航次领队兼首席科学家彭晓彤研究员介绍航次实施情况和成果。中国驻新西兰大使王小龙、中科院副院长张亚平、NIWA副首席执行官Rob Murdoch、深海所副所长阳宁、NIWA研究员Ashley Rowden等出席招待会并致辞。出席本次活动的还有中国驻奥克兰总领事陈世杰、奥克兰博物馆首席执行官David Gaimster以及新西兰原住民代表、华人科学家、知名侨领和中外媒体等。

在第一航段中,“奋斗者”号全海深载人潜水器下潜作业16次,有14次作业超过6000米水深,站位覆盖了克马德克海沟俯冲带不同的构造单元。其中,“奋斗者”号沿克马德克海沟的轴部最深处下潜5次(其中两次为万米级)。NIWA的科学家Kareen Schnabel博士和中科院深海所潜航员邓玉清共同成为首次到达克马德克海沟最深点(Scholl Deep)的女性。Kareen Schnabel博士也是“奋斗者”号的首位国际乘客,这标志着“奋斗者”号迈进了国际合作新征程。除“奋斗者”号载人潜水器下潜外,第一航段还完成了着陆器布放回收、CTD采水和重力柱取样任务。

潜航员邓玉清(中)、袁鑫(左)和新西兰国家水资源和大气研究所科研人员卡琳·施纳贝尔进行万米深潜准备

本航次是国际上首次在克马德克海沟区域开展大范围、系统性的载人深潜调查,采集了丰富的深渊宏生物、岩石和沉积物样品,为深入理解深渊的生命演化与适应机制、深渊沉积环境演变以及板块俯冲与物质交换通量提供了重要的支撑。

“奋斗者”号全海深载人潜水器是“十三五”国家重点研发计划“深海关键技术与装备”重点专项的核心研制成果,于2020年11月完成万米海试,创造了10909米的中国载人深潜纪录。2020年11月28日,习近平总书记致信祝贺“奋斗者”号成功完成万米海试。总书记贺信指出:“‘奋斗者’号研制及海试的成功,标志着我国具有了进入世界海洋最深处开展科学探索和研究的能力,体现了我国在海洋高技术领域的综合实力”。中科院深海所以习近平总书记贺信为指引,积极部署实施全球深渊深潜探索计划(Global Trench Exploration and Dive Program, 缩写Global TREnD),旨在利用“奋斗者”号全海深载人潜水器开展深入合作,形成多边合作群体,快速凝聚国际深海科学领域共识,培育由我国牵头发起,国际主要深海研究团队共同参与的全球深渊科学研究计划,进而提升我国深海科学研究水平,快速进入国际深海科学前沿阵地,增加我国在深海领域的话语权,向世界展示中国载人深潜能力。在Global TREnD计划框架下,中科院深海所积极开展国际合作交流,已与新西兰、日本、印尼、智利等国家主要研究机构和科研人员建立了合作联系,并与多国在其专属经济区内的深渊海域开展联合深潜科考达成了初步意向。

附着多种生物的岩石-水深约6000米

海葵-水深约9000米

随着“奋斗者”号全海深载人潜水器在远离祖国大陆和母港补给、恶劣且陌生的海洋气象条件下圆满完成第一航段任务,“奋斗者”号相关能力得到进一步提升,Global TREnD计划迈出了坚实的步伐。

“探索一号”科考船搭载着“奋斗者”号全海深载人潜水器停靠在新西兰奥克兰皇后码头(新华社郭磊供图)

在未来的科考应用中,科考队将认真梳理、总结经验,继续发挥“奋斗者”号的深度和技术优势,将我国深渊深潜科考扩展到全球多个典型海沟,展开多国联合的、系统的深渊地质、生命和环境科学多学科综合深潜考察。这将大幅提高我国载人深潜装备深渊科学应用水平,促进我国深渊科学研究和深渊科学普及的发展,形成以“奋斗者”号全海深载人潜水器为核心的、面向全球开放的深渊探测平台,有效支撑国家深海科技发展战略。

2022-11-28

-

深圳先进院首次揭示人类全生命周期需水量规律

Speakman院士团队联合近100个国际团队,基于稳定同位素法,对26个国家共计5604名受试者进行了研究,样本年龄覆盖8天大的婴儿到96岁的老人,推导出全球首个用于预测人体每天需水量的公式,首次揭示了人类全生命周期的需水量规律。

网上经常流传一个说法,即每天喝八杯水(约2升)有利于身体健康,这真的科学吗?

北京时间11月25日,一项发表于《科学》的研究颠覆了以往人们对饮水的认知,上述的饮水建议可能超过大多数人真正的需水量。

在该研究中,金沙威尼斯欢乐娱人城深圳先进技术研究院医药所能量代谢与生殖研究中心首席科学家、深圳理工大学(筹)药学院讲席教授John Roger Speakman(约翰·罗杰·斯彼克曼)院士团队联合近100个国际团队,基于稳定同位素法,对26个国家共计5604名受试者进行了研究,样本年龄覆盖8天大的婴儿到96岁的老人,推导出全球首个用于预测人体每天需水量的公式,首次揭示了人类全生命周期的需水量规律。

这是继2021年Speakman联合国际团队在《科学》中首次揭示人类全生命周期代谢规律之后,再次在《科学》上发表重要成果。该研究中,Speakman院士为论文主要通讯作者,深圳先进院助理研究员张雪映为论文共同第一作者。

文章上线截图

论文链接: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm8668

“了解影响水周转率的因素以及各个因素的相对重要性,是我们在预测未来水需求方面向前迈出的一大步。这项工作建立在来自世界各地科学家的贡献基础上,显示了国际科学合作在回答重大科学问题方面的重要性。”论文通讯作者Speakman院士表示。

颠覆“每天8杯水”认知

水是生命之源。没有水,人类只能生存三天。人体每天的水周转量(Water Turnover)即水的总交换量,包括了我们摄入的水分和流失的水分,在很大程度上反映了人们的需水量。

Speakman团队联合国际团队,基于国际“双标水”数据库,运用氘稀释技术测量了受试者的水周转率,发现20~35岁男性每天的水周转量为4.2升,30~60岁女性每天的水周转量为3.3升,此后随着年龄的增长而下降,到了90多岁,都下降到2.5升左右。

值得注意的是,水的周转量并不等于饮用水的需水量,例如,一名20多岁的男性每天的水周转量为4.2升,但并不需要饮用4.2升的水,因为人体代谢和体表水交换可提供其中的15%,其余85%的需水量来自于食物和饮水,食物和饮水各半,因此该年龄段男性每日平均饮水量为1.5-1.8升。

相比之下,女性饮水量要小,因为女性的非脂肪成分低于男性,例如一位20多岁的女性,每日的饮水量可能为1.3-1.4升。

“该研究的一个主要结果是,我们都应该喝8杯水(或每天约2升)的推荐量,对大多数人来说可能太高了。”论文共同第一作者张雪映表示。

此外,研究发现水周转率的个体差异较大,例如仅在成年人中,有些人每天的水周转率仅为身体水分的5%,而另一些人的水周转率则高达20%。不同年龄段、性别、国家的人的需水量是不同的。因此,这种一刀切的健康建议并不适合对个体进行精准化健康指导。

揭示全生命周期需水规律,预测未来水需求

自20世纪80年代起,“双标水”法通过收集受试者14天的尿液并分析其中标记物的丰度值变化,以了解机体的能量代谢情况,是用于检测自由生活状态下人体能量消耗的“金标准”。

Speakman院士是“双标水”技术的权威,他同时是多国多院的院士(金沙威尼斯欢乐娱人城外籍院士、美国科学院外籍院士、英国皇家学会院士、欧洲科学院院士等),他领导着国际“双标水”数据库的管理与使用,并在此基础上产出了多项重大科学发现。

“该论文从投稿到发表,每一个环节都充满挑战,将双标水数据库和环境温度数据库融合是最大的挑战,很庆幸,我们成功战胜了这些挑战。”张雪映回忆道。

张雪映介绍,在过去的研究中,对于人类需水量的研究大多依赖于主观问卷调查和实验室里的生理学研究,样本量少且评估方法不精准。

而研究团队通过使用氘稀释技术客观精确地测量了受试者的水周转率,研究了整个人类生命过程中,体重、年龄、身体成分、总能量消耗、身体活动水平等因素,以及气候、纬度、海拔、温度和湿度等条件对水周转率的影响。

分析发现,生活在炎热潮湿的环境和高海拔地区的人群,以及运动员、孕妇和哺乳期妇女和高体力运动水平的人群中,水的周转率更高。此外,在发展中国家和从事重体力劳动的人群中,也观察到较高的水周转率;日常体育活动也会增加水周转率。

此外,该研究提到,水周转率被证明与很多生理健康指标相关,例如身体活动水平、体脂率等,并首次提出了水周转率可以作为一个反映人类的代谢健康的新生物标志物的理念,这对肥胖、糖尿病等各种代谢慢性疾病的研究提供了新思路。

基于上述因素对水周转率的影响,科研人员开发了全球首个用于预测人体水周转率的方程式。“该方程可以运用在世界各地的国家与地区,只需要了解一个人的基本生理指标和其所在生活环境的平均温度和湿度,就能预测一个人的需水量。”张雪映介绍。

随着世界人口结构的变化以及气候变暖,该研究提供了大数据集指导下用以预测人类需水量的方程式,为未来制定饮用水和富水食品的管理方案改进提供了重要科学依据。

“水是生命所必需的,水周转率与需水量密切相关,该研究迈出了建立个性化预测水周转率算法的第一步。”Speakman院士表示。目前,Speakman院士所在的深圳先进院已成立国内首个“双标水”实验室和精准人类营养实验室,将进一步揭示生命规律,为人类制定精准营养策略提供了科学指导意义。

水周转率示意图 来源:研究团队供图

论文通讯作者Speakman院士(左)与论文共同第一作者张雪映(右) 来源:深圳先进院供图

2022-11-25

-

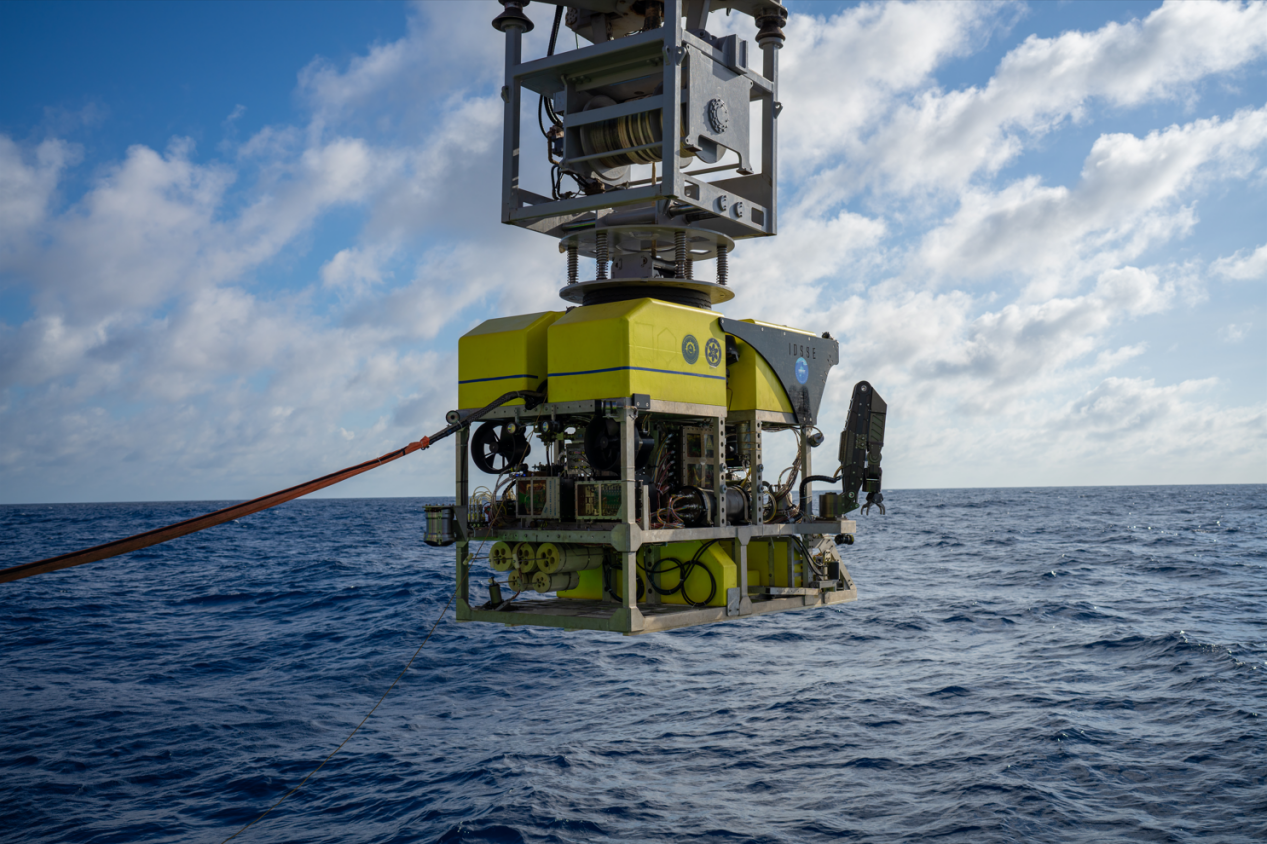

深海所完成深海浮游式作业平台4300米级海试

11月7日至19日,“探索二号”科考船携深海浮游式移动作业平台(ROV)和中继器赴南海开展TS2-19航次,该平台完成了由浅到深3个级别(1500米,2500米和4500米)的海上试验,最大工作深度达到4308米。该平台在海试过程中工作正常,各项指标达到设计目标,顺利完成海试验证,结果表明该系统具备初步的作业能力,可以承担深海科考、工程作业等任务。

11月7日至19日,“探索二号”科考船携深海浮游式移动作业平台(ROV)和中继器赴南海开展TS2-19航次,该平台完成了由浅到深3个级别(1500米,2500米和4500米)的海上试验,最大工作深度达到4308米。该平台在海试过程中工作正常,各项指标达到设计目标,顺利完成海试验证,结果表明该系统具备初步的作业能力,可以承担深海科考、工程作业等任务。

该航次由金沙威尼斯欢乐娱人城深海科学与工程研究所、长春光学精密机械与物理研究所,海南狮子鱼深海技术有限公司,哈尔滨工程大学共4家单位参与实施,主要任务是开展中科院战略性先导科技A类专项“深海/深渊智能技术及海底原位科学实验站”所研制的系列装备的海试任务,参试装备包括浮游式移动作业平台(ROV)、中继器、深海生物基因测序仪等。

深海浮游式移动作业平台(ROV)

深海浮游式移动作业平台是深海所独立研发的首台ROV。该装备以“探索二号”船为作业母船、以科学考察、工程应用、应急救援为主要作业任务,可提供液压、电力、通信、监控及控制等多种通用接口,方便搭载各种作业工具及模块开展深海底科学考察和工程作业,其设计水深为6000米。该装备大量采用自研部件,如多功能阀箱、模拟摄像头、网络摄像头、SDI摄像头、4K高清相机、水下LED灯、云台等。其他主要部件都采用国产解决方案,如推进器、水密接插件、浮力材、油泵等。

中继器

本次试验采用的中继器是深海所转让技术、江苏新航船舶科技有限公司研制,最大工作水深为6000米,可提供电力、通信等多种通用接口,能搭载或者挂载多种类型的装备、仪器、模块开展深海作业,如电视抓斗、科学类仪器等。该装备曾经搭载电视抓斗在应急救援航次中发挥了重要作用,充分验证了其各方面性能。

ROV机械手操作取水器

在本航次中,“探索二号”船通过光电复合铠装缆连接至中继器,再通过非金属轻质光电复合脐带缆连接至ROV。中继器与ROV组成柔性连接的分体式系统,该系统进行了4500米级海上试验应用,有效验证了“中继器-ROV”的分体式布放-回收方案及测试流程,以及ROV各分系统及模块的设计性能指标,并充分测试了ROV在4500m级大工作深度下的综合作业能力,如定高、定深、定向、定速、样品抓取收集等。

深海浮游式系统作业平台显控中心

该分体式系统与基于“探索二号”船的,具备供配电、甲板操作控制、视频监控等功能的水面控制单元组成一个完整的作业系统。整个系统可作为“探索二号”船的常用科考作业工具,能配合“探索二号”船完成更多深海科考任务,全面提升“探索二号”船的作业能力。

深海原位生物基因测序仪

本航次还进行了深海原位生物基因测序仪的1800米功能性海上试验。该设备由金沙威尼斯欢乐娱人城长春光学精密机械与物理研究所研制,并由金沙威尼斯欢乐娱人城深海科学与工程研究所完成其水下化封装。该设备搭载中继器下放至1800米深度,并成功进行了自带生物样品的测序和分析,为下一步与其它高性能生物类仪器联合开展深海原位环境下的生物探测及分析打下了良好的基础。

2022-11-24

-

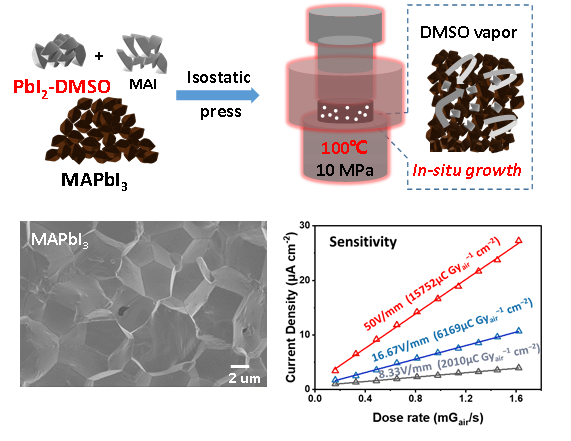

深圳先进院在原位生长钙钛矿晶片实现低剂量直接X射线探测成像

该成果聚焦钙钛矿直接型X射线探测器中钙钛矿晶片材料缺陷密度高、载流子传输效率低的科学问题,原创性地开发了一种钙钛矿晶体的原位生长技术,极大提高了钙钛矿晶片的光电性能,实现了高效直接X射线探测及扫描成像。

近日,金沙威尼斯欢乐娱人城深圳先进技术研究院材料所喻学锋、刘延亮团队与医工所葛永帅团队合作,在权威刊物Advanced Science在线发表研究论文“PbI2-DMSO Assisted In-situ Growth of Perovskite Wafer for Sensitive Direct X-ray Detector”。 该成果聚焦钙钛矿直接型X射线探测器中钙钛矿晶片材料缺陷密度高、载流子传输效率低的科学问题,原创性地开发了一种钙钛矿晶体的原位生长技术,极大提高了钙钛矿晶片的光电性能,实现了高效直接X射线探测及扫描成像。本工作为制备高灵敏、高分辨直接X射线探测器提供了新的技术路线,有望应用于未来高端医疗影像诊断和芯片无损检测等领域。喻学锋研究员、葛永帅研究员和刘延亮副研究员为本文共同通讯作者,刘文俊硕士生和史桐雨博士生为本文的共同第一作者。

论文线上截图

论文链接:http://doi.org/10.1002/advs.202204512

X射线探测在医学诊疗、安防检查、工业无损检测等领域应用广泛。然而,目前商用的闪烁体间接X射线探测器存在二次光电转化效率低、可见光色散等难以克服的问题,导致探测灵敏度低、辐射剂量高、空间分辨率差,无法满足高端医学影像、芯片检测等领域的需求。相比之下,基于半导体材料的直接X射线探测器可通过一次光电转换,直接将X射线转换成电信号,因此可具有更高的光电转换效率、探测灵敏度和空间分辨率。然而,目前常用的直接X射线探测半导体材料面临对X射线吸收弱(硅、非晶硒)、热稳定性差(非晶硒)、造价高昂(碲化镉、碲锌镉)等问题,极大地限制了其推广应用。因此,发展新型高效半导体光电转换材料是直接X射线成像探测器走向应用的关键。

近年来,金属卤化物钙钛矿半导体凭借优异的本征性能,如重原子X光吸收、载流子迁移率高和寿命长等,在直接X射线探测领域备受关注。钙钛矿材料对X射线的探测灵敏度可达100000 μC Gyair-1cm-2,远优于商用的硅、非晶硒、碲锌镉。通过简单等静压方法制备的钙钛矿晶片尺寸和厚度可控,非常适用于直接X射线检测。然而,钙钛矿晶片常常面临晶体生长不完全、电荷缺陷密度高的问题,严重影响了X射线探测器的效率及工作稳定性。

针对上述问题,结合之前的研究基础,从提升钙钛矿结晶度、降低钙钛矿晶片缺陷密度出发,本研究工作创新性地开发了一种PbI2-DMSO固体添加剂,促进了厚钙钛矿晶片的原位再生长,提高了材料的结晶度、降低缺陷密度、提高载流子迁移率和寿命。并且通过减缓钙钛矿的结晶过程,降低成核密度形成连续的大晶粒钙钛矿晶片,进一步促进器件表面晶界融合、提高电荷传输性能,从而获得高效钙钛矿直接X射线探测器。探测器灵敏度可达1.58×104μC Gyair-1cm-2,最低可探测剂量可达410 nGyair s-1,并且用平面扫描的方式,实现了高清X射线探测成像。这项工作为钙钛矿材料开拓了新的应用方向,同时也为高质量钙钛矿晶片的制备提供了一种有效策略,具有很大科学和应用价值。

该研究工作获得了国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金青年项目、中科院青年创新促进会、深圳市杰青及中科院特别研究助理等项目的资助。

原位生长钙钛矿晶片用于高灵敏直接X射线探测

X射线探测扫描成像

2022-11-17