-

广州地化所在沉积物有机质结构和微孔性对高铁酸钾氧化降解壬基酚的作用方面取得新认识

由于壬基酚(NP)NP在水环境中的持久性和对水生生物的毒害影响,所以对NP的降解研究得到了广泛的关注。本研究通过沉积物有机质的级份、结构和微孔性对14C-NP降解过程的影响。

结果表明沉积物NHC组分以脂肪碳(Faliph, 34.5–59.8%)和芳香碳(Farom, 31.5–57.0%)组成为主;甲氧基和烷氧基碳是易降解组分(图1)。端元分析模型得出NHC主要以孢粉素、藻质素和木碳等组分组成,占有机质成分的78–96%。孢粉素、藻质素和黑碳是SOM中难降解和高度稳定的组分。由于SOM对NP的吸附保护作用,Fe(VI)氧化降解NP的效果不理想,NP的降解率为3.0-13%之间。沉积物中NP及其降解中间产物主要以水溶态和可吸附态存在(图2);图3为Fe(VI)氧化后,可降解的NP含量(EDG-NP)与沉积物NHC-Farom、NHC-Faliph、Vo -bulk (NHC)含量呈现显著的负相关,而沉积物中可萃取的NP含量(ARE-NP)与沉积物NHC-Farom、NHC-Faliph、Vo -bulk (NHC)含量呈现显著的正相关,表明NHC级分的脂肪性、芳香性和Vo是影响沉积物中NP降解和分级的主要因素。

该研究受到国家自然科学基金项目(41473103)、国家自然科学基金与广东省重点联合基金项目(U1701244)、广东省科技支撑计划项目(2017B030314057, 2019B121205006) 和国家重点实验室专项基金项目(SKLOG2020-3)的资助。

论文信息:Zhang, Y.(张永利), Kong, X.(孔祥兰), Yang, Y.(杨余), Ran, Y.(冉勇). Role of the sedimentary organic matter structure and microporosity on the degradation of nonylphenol by potassium ferrate. Environmental Pollution. 309, 1-9.

论文链接

图1. 沉积物中DM组分(A)和NHC组分(B)的13C CP/TOSS NMR谱图;其中细线表示非选择性CP/TOSS谱;粗线表示相应的偶极去相CP/TOSS/DD谱图。(来源:ScienceDirect)

图2. Fe(VI)对沉积物中14C-NP的氧化降解动力学(a)。Fe(VI)处理24 h后,14C-NP及其中间产物在沉积物中的级分分布(b),其中14CO2为矿化为14CO2态的比例, WRE为水溶态的比例,ERE为可萃取态的比例,BRE为结合残留态的比例,ARE-NP为可萃取态的比例。(来源:ScienceDirect)

图3. 沉积物中NHC-Farom、NHC-Faliph、Vo-bulk (NHC)含量与ARE-NP和DEG-NP之间的相关性,其中ARE-NP为Fe(VI)氧化后可萃取态的比例、DEG-NP为NP的降解百分比。(来源:ScienceDirect)

2022-11-04

-

广州地化所在中国东部湖泊水体有机质和全球变暖对多环芳烃积累作用方面取得新认识

近年来,全球变暖对湖泊沉积物中典型有机污染物的生产力和内部循环的影响对水生生态系统具有重要意义。此外,脂类生物标志物(烷烃、甾醇、脂肪酸等)是一种有机分子,可以作为特定来源生物的标志物,包括藻类、细菌和高等植物。

金沙威尼斯欢乐娱人城广州地球化学研究所有机地球化学国家重点实验室、深地科学卓越创新中心博士万难难和冉勇研究员等人,探讨了中国东部湖泊水体有机质和全球变暖对多环芳烃积累的影响,研究成果发表在近期的Journal of Geophysical Research: Biogeochemistry上。该研究利用湖泊沉积物中的有机地球化学指标,阐述了全球变暖和人类活动对湖泊生产力和多环芳烃沉积的影响。主要测定了总有机碳、藻类有机质指标(S2和氢指数)、总磷和总氮等营养物质等地球化学指标。分析了硅藻和细菌的沉积记录,探讨了硅藻和细菌与多环芳烃的相互作用。

研究结果表明,硅藻对多环芳烃(尤其是HMW-PAHs)具有生物积累作用,细菌是湖泊次生生产力的主要贡献者。此外,湖附近气象站记录的徐州和蚌埠的大气温度变化表明,过去70年,年均大气温度上升了近2℃,表明该地区出现了变暖现象。接下来,分析了影响湖泊藻类生长的3个因素:温度、总氮和总磷,并将它们与多环芳烃含量和藻类和细菌生物标志物含量进行了相关性分析。结果表明,气候变暖导致的浮游生物生产力的增加促进了湖泊沉积物中HMW-PAHs的积累。

该研究受到国家自然科学基金与广东省重点联合基金项目(U1701244)、广东省科技支撑计划项目(2017B030314057, 2019B121205006) 和国家重点实验室专项基金项目(SKLOG2015A01)的资助。

论文信息:Nannan Wan(万难难), Ruping Zhang(张汝频), Xianglan Kong(孔祥兰), Yu Yang(杨余), Yong Ran(冉勇)*. Effect of Aquatic Organic Matter and Global Warming on Accumulation of PAHs in Lakes, East China. Journal of Geophysical Research-Biogeoscience, 2022, DOI: 10.1029/2022JG007167

论文链接

图1. 采样点和气象站点位置图

图2. 骆马湖和洪泽湖沉积物中δ13C与C/N比值散点图、浮游生物有机质记录及不同来源有机质的贡献比例。

图3. 洪泽湖沉积物中浮游生物来源有机碳与温度(a)和HMW-PAHs (b)的线性相关分析结果。

图4 骆马湖和洪泽湖中PAHs、生物标志物、有机质参数、养分和Tfit的主成分分析载荷图和因子得分图。

2022-11-04

-

广州地化所通过不同分离方法提取微藻脂肪类聚合物

近年来,微藻在产油方面的研究取得了一些进展。然而,由于微藻含有大量的多糖、蛋白质和游离脂,这些成分在热解的过程中极易受热分解,导致生物柴油中氧和氮含量较高,影响生物油的品质。最近,我们采用三氟醋酸(TFA)、高碘酸钠(SP)、球磨机(MES)和球磨-高碘酸钠(BSP)等方法从小球藻中分离难降解有机质(NHC),应用元素分析、13C交叉极化/总边带抑制 (CP/TOSS NMR)及其对应的偶极去相核磁共振技术和Rock-Eval热解分析对其进行了表征,并使用封闭式高压釜-黄金管裂解实验对不同分离方法提取的NHC组分进行了裂解研究,取得了一些非常有意思的进展。

结果表明,SP和BSP方法提取的NHC具有较高的产率(图1),TFA和SP方法分离的NHC组分聚亚甲基碳含量较高,极性碳含量较低,与藻质素的结构相似(图2)。此外,Rock- Eval分析评价的NHC组分的氢指数与核磁共振方法估计的生烃潜力值(OGP)高度相关,表明核磁共振是评估微藻生物聚合物生烃潜力的有效手段。最后,在360?C进行的封闭热解实验中,NHC组分展现出较原始小球藻更高的OGP值,且小球藻及其NHC组分热解产物中的总正构烷烃(n-C6-33)含量随热解时间的增加而增加(图4)。本研究中SP分离的NHC组分表现出较高的产率和OGP值,以及较低的O和N含量,表明SP方法可用于生物油的研究和开发。

该研究受到国家自然科学基金项目(42177399)、广东省科技支撑计划项目(2017B030314057, 2019B121205006)和国家重点实验室专项基金项目(SKLOG2020-3)的资助,研究成果近期发表在Organic Geochemistry上。

论文信息:

Hu, Shujie (胡淑捷), Kong, Xianglan (孔祥兰), Xu, Decheng (徐德成), Yang, Yu (杨余), Ran, Yong* (冉勇), Mao, Jingdong (毛景东). Compositions, structures, and confined pyrolysis of the alga Chlorella and its nonhydrolyzable fractions. Organic Geochemistry, 2022, 171: 104482. DOI10.1016/j.orggeochem.2022.

104482

论文链接

图1. 不同分离方法NHC的产率和有机碳回收率。

图2. 不同分离方法NHC组分的13C NMR谱图。 细线:非选择性CP/TOSS光谱;粗线:对应的偶极去相CP/TOSS光谱。

图3. Rock-Eval 测定的HI值与核磁共振测定的产油产气碳之间的关系。红色方块是前期研究报道的藻类-NHC样品。

图4. 在不同裂解时间下,小球藻及其NHC组分产生的正构烷烃(n-C6-33)含量。

2022-11-04

-

广州地化所利用岩浆作用示踪吕宋弧俯冲侵蚀

大陆地壳占地表面积约三分之一,是人类赖以生存的重要场所。在汇聚板块边缘,大陆地壳通过弧岩浆作用生长,俯冲侵蚀则通过俯冲板片刮削将上覆地壳带入地幔楔,部分抵消了弧岩浆作用,因而对于维持现代大陆地壳的动态生长起到关键作用。前人通过沉积学和地球物理研究已证实俯冲侵蚀广泛存在于环太平洋俯冲带,但对于如何运用弧岩浆来示踪俯冲侵蚀一直是学术界的难题。针对上述问题,金沙威尼斯欢乐娱人城广州地球化学研究所地幔地球化学学科组刘海泉副研究员、徐义刚院士、黄小龙研究员,与李杰研究员、张乐高级工程师,菲律宾大学和德国亚琛工业大学学者合作,选择吕宋弧Bataan段第四纪Cuyapo和Balungao埃达克岩作为研究对象(图1),运用Mo-Sr-Nd-Hf同位素体系及微量元素地球化学手段,揭示了马尼拉俯冲体系的俯冲侵蚀过程。

图1 吕宋弧中段Bataan地区简图及采样位置;WVC-西火山链,EVC-东火山链。

钼(Mo)同位素在俯冲板块脱水或熔融过程中表现出强烈分馏的特性,重的Mo通过流体/熔体进入弧岩浆中,轻的Mo则滞留于俯冲板块的残留相。相对于大洋中脊玄武岩(MORB, δ98/95Mo=-0.21‰),Cuyapo埃达克岩的δ98/95Mo值较低(-0.36 - -0.26‰),结合其富集的Sr-Nd-Hf同位素组成和低的Ba/Nb比值(212-228) (图2),表明其轻Mo同位素与残留板片的贡献有关。Balungao埃达克岩则具有高的δ98/95Mo值(-0.18 ~ 0.00‰)、εNd值(+5.0 - +5.6)和Ba/Nb比值(259-286),且其Mo-Sr-Nd-Hf同位素组成与吕宋弧中生代弧前基底岩石(Zambales Ophiolites, 三描礼士蛇绿岩, SSZ-型)和下地壳包体相近(图2),暗示该埃达克岩和弧前地壳的亲缘性。另外,Balungao埃达克岩具有高的Sr/Y比值(175-763)和偏高的Nb/Ta比值(16-18)(图3),表明其岩浆源区存在金红石和石榴石±角闪石组合(>~1.5 GPa=~45 km)。由于吕宋岛地壳厚度较薄(地壳厚度~33 km),无法达到下地壳拆沉所需的形成榴辉岩的压力条件,最大的可能性是弧前地壳通过俯冲侵蚀进入到地幔楔中。因此,Balungao埃达克岩可能由俯冲侵蚀的地壳在地幔楔中熔融形成,其形成再现了吕宋岛中生代蛇绿岩记录的古俯冲信息。本项研究不仅从稳定同位素的角度为俯冲侵蚀提供了新的制约,同时为俯冲带广泛存在的高δ98/95Mo、εNd和Ba/Nb岩浆的成因提供了新的解释,揭示了俯冲侵蚀的弧前地壳对弧岩浆的贡献。

图2 A: 埃达克岩δ98/95Mo随着Ce/Mo比值降低而升高。Balungao埃达克岩Mo同位素组成与吕宋弧下地壳包体相当(粉红色区域);B: 埃达克岩δ98/95Mo随着Ba/Nb比值的升高而升高;C和D: Sr-Nd和Nd-Hf同位素图解。Cuyapo埃达克岩与模拟的残留板片熔体(南海玄武质洋壳:沉积物=85:15)的Sr-Nd-Hf同位素相当;Balungao埃达克岩的Sr-Nd-Hf同位素指向吕宋弧弧前基底岩石(包含吕宋弧下地壳包体和三描礼士蛇绿岩)。

图3 A: 埃达克岩判别图解。Cuyapo和Balungao埃达克岩具有高的Sr/Y比值和低的Y含量,指示源区存在角闪石±石榴石残留;B: Nb/Ta和(Dy/Yb)N投图。Cuyapo和Balungao埃达克岩Nb/Ta比值高于大洋中脊玄武岩,指示源区存在金红石残留。灰色箭头指示了高镁角闪石残留导致的弧岩浆的演化趋势。

该成果发表于国际学术期刊《Geology》。本研究受到国家自然科学基金委重大项目(41890812)、面上项目(41973011)和杰出青年科学基金项目(41625007)以及南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) (GML2019ZD0202)项目的联合资助。论文的Mo-Sr-Nd-Hf同位素数据在同位素地球化学国家重点实验室完成。

论文信息:

Hai-Quan Liu(刘海泉)*, Jie Li(李杰), Yi-Gang Xu(徐义刚), Graciano P. Yumul Jr., Ulrich Knittel, Carla B. Dimalanta, Betchaida D. Payot, Karlo Quea?o, Xiao-Long Huang(黄小龙), Le Zhang(张乐). 2022. Heavy Mo isotope composition of northern Bataan adakites: evidence for fore-arc subduction erosion? Geology,

论文链接

2022-11-03

-

华南植物园在功能性状对南亚热带季风常绿阔叶林植物生活史的影响研究获新进展

功能性状是植物应对环境变化响应和适应的核心植物属性,是预测生态系统响应和适应全球气候变化的重要研究手段。通过植物功能性状探讨物种生长策略和存活机制及其对全球变化的响应与适应,是森林生态学的研究热点。植物生活史包括植物的生长、死亡和补员等,密切影响物种适合度、森林生产力、物种多样性和森林碳固存。由于植物生活史内在的联系,以及功能性状与植物生活史之间的关联性在很大程度上仍然未知,因此,预测全球变化下森林群落的结构和动态具有相当大的挑战性。功能性状与植物生活史之间关系的主成分分析。

功能性状是植物应对环境变化响应和适应的核心植物属性,是预测生态系统响应和适应全球气候变化的重要研究手段。通过植物功能性状探讨物种生长策略和存活机制及其对全球变化的响应与适应,是森林生态学的研究热点。植物生活史包括植物的生长、死亡和补员等,密切影响物种适合度、森林生产力、物种多样性和森林碳固存。由于植物生活史内在的联系,以及功能性状与植物生活史之间的关联性在很大程度上仍然未知,因此,预测全球变化下森林群落的结构和动态具有相当大的挑战性。

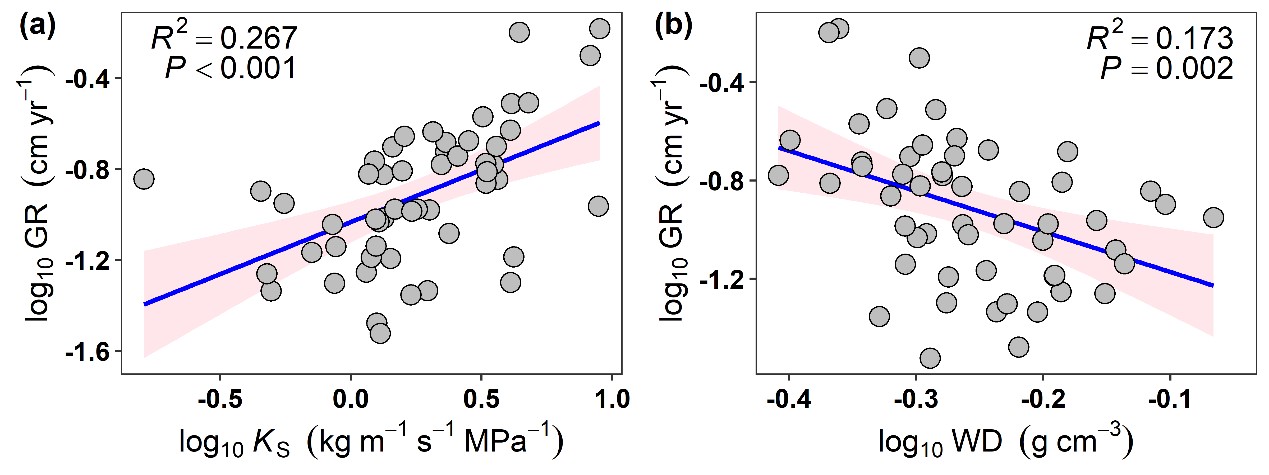

中科院华南植物园生态研究中心博士后贺鹏程基于南亚热带季风常绿阔叶林20公顷大样地,结合2005至2020年间53个优势树种的生长率、死亡率和补员率数据,同时测定了与植物光合作用、营养元素、水力学和抗旱性密切相关的功能性状,发现树木的生长率与死亡率、补员率无关;枝条导水率解释了树木生长率变化的27%,而木材密度与生长率显著负相关。此外,叶片寿命越长的植物死亡率越低,碳获取速率、养分含量和导水率高的树种具有较快的补员率,资源获取速度快的树种的生长率、补员率也较快。研究表明,亚热带季风林植物生活史内在的联系较弱,树木的生长和死亡之间不存在权衡关系;植物补员率的变化与叶片经济学、植物水力学性状的变化一致。

相关研究结果已近期在线发表在国际生态学主流期刊Functional Ecology(《功能生态学》)(IF2021=6.3)上。该研究得到了国家自然科学基金、中国博士后科学基金等项目的资助。论文链接: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2435.14189

图1. 枝条导水率(a)、木材密度(b)与树木生长率之间的关系

图2. 功能性状与植物生活史之间关系的主成分分析

2022-11-02

-

南海海洋所研究提出一种新的马尼拉俯冲带演化模式

近日,金沙威尼斯欢乐娱人城边缘海与大洋地质重点实验室(OMG)赵明辉研究团队,联合广州海洋地质调查局、金沙威尼斯欢乐娱人城深海科学与工程研究所和法国海洋开发研究所等研究团队,对南海东北部马尼拉海沟的俯冲碰撞过程开展了相关研究,并取得了新认识,成果发表于国际期刊Tectonophysics(《构造物理》)上。刘思青博士为论文的第一作者,赵明辉研究员为通讯作者,高金尉副研和Sibuet教授为论文的共同作者。

马尼拉俯冲带是南海现今惟一的俯冲汇聚边界,获得沿马尼拉海沟俯冲到吕宋岛弧之下的板片构造属性,对于南海与周边板块形成演化历史及构造重建至关重要。

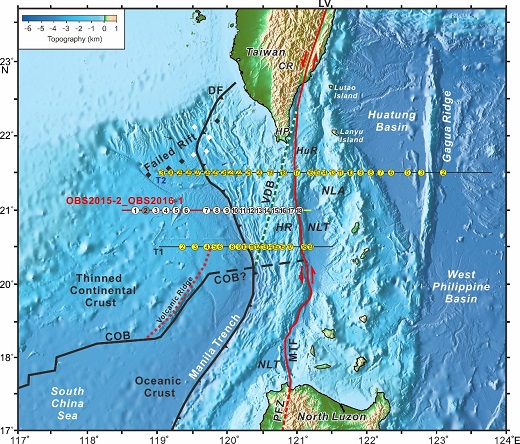

研究团队通过搭载国家基金委南海北部地球物理航次(NORC2015-08和NORC2016-08),在南海东北部21°N采集了一条长280km、东西走向、穿过马尼拉俯冲系统的深地震测线OBS2015-2_OBS2016-1(图1),包括南海北部陆缘、马尼拉海沟(MT)、增生楔(恒春海脊)、弧前盆地(北吕宋海槽)和火山弧(吕宋岛弧)等构造单元。研究人员将多道地震、重力模拟、天然地震等地质与地球物理数据有机融合,取得如下创新认识:

(1)测线下方的深部速度结构(图2B)总体表现为减薄陆壳速度结构特征,存在一个速度差异边界(VDB);边界以西,表现为在减薄地壳下方存在一个约3 km厚的下地壳高速层,边界附近有明显的上地壳速度等值线凸起特征(Bump);而边界以东,在减薄陆壳顶部发育一套速度异常体(Undefined Body),位于增生楔底部,与拆离断层相连,东部被马尼拉平移断层(MTF)切断。

(2)基于三条测线由俯冲到碰撞的速度结构特征(图2),以及古地磁数据证实的吕宋岛弧微块体(Lutao 和Lanyu)(图1)、马尼拉板片和MTF 不同程度的顺时针旋转,创新性地提出了两种吕宋岛弧与欧亚板块的碰撞演化的端元模式,回答了俯冲板片的地壳属性问题(图3)。

该研究得到了西太平洋地球系统多圏层相互作用重大研究计划、国家自然科学基金和金沙威尼斯欢乐娱人城边缘海与大洋地质实验室基金的联合资助。

相关论文信息:http://doi.org/10.1016/j.tecto.2022.229605

图1 研究区主要构造单元及区域测线(OBS2015-2_OBS2016-1,T1,T2)位置图。VDB代表速度差异边界,COB代表洋陆转换边界(黑色),MTF代表马尼拉平移断层(红色)

图2 OBS2015-2_OBS2016-1测线与T1、T2测线对比图,三条测线上均可识别到减薄陆壳边界发育的小隆起(Bump)及速度异常体(Undefined Body)

图3 南海减薄陆壳、洋壳及花东海盆-菲律宾海板块(HB-PSP)之间的构造演化关系示意图。分为两种模式:第一种模式是减薄陆壳已向东俯冲40 km(A和B),第二种模式是俯冲下去的全是洋壳(C和D)

2022-11-01

-

南海海洋所研究揭示海底滑坡内部巨型块体的形成与搬运过程

近日,金沙威尼斯欢乐娱人城南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室(OMG)研究员李伟团队联合挪威科技大学、英国卡迪夫大学以及中国海洋大学的科研团队,利用地震解释和数据统计方法,在大陆边缘海底滑坡的沉积过程研究上取得重要进展。相关研究成果发表在美国地质协会会刊Geological Society of America Bulletin(《美国地质学会学报》)上。李伟为该文章的第一作者和通讯作者,硕士生李艳(现为英国利兹大学博士生)为论文共同通讯作者。

块体搬运沉积体系(MTCs)是陆架边缘沉积物失稳后在海底滑坡作用下向深海运移,并最终到达深海盆地形成的沉积体,是记录滑坡沉积物搬运和沉积过程所对应动力学特征的重要载体。巨型块体作为MTCs的重要组成部分,其沉积地震学特征可以用于重建海底滑坡过程中重要的运动学和沉积学信息。然而,由于地震数据精度和统计样本数量的限制,巨型块体的形成机理一直以来都是海底地质灾害和深水沉积动力学研究的重点难题。

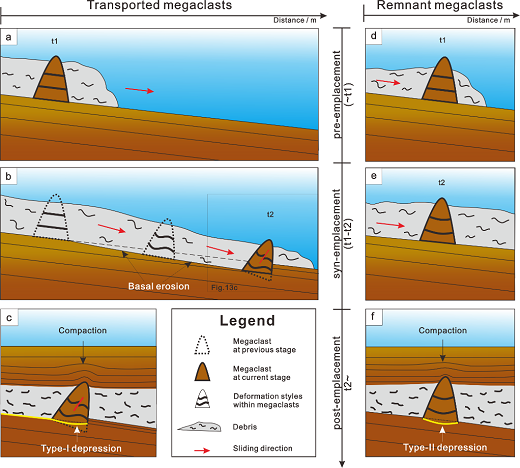

研究人员利用高分辨率三维反射地震资料,系统解释并定量化分析了新西兰西部Taranaki深水盆地内多期次MTCs中发育的大量巨型块体(图1)。这些巨型块体中最大长度达1900米,宽度约1200米,高度约400米。巨型块体在地震相上呈现出内部地震波振幅较强,并伴随着旋转、拉伸、挤压和错断等变形特征(图1c)。基于巨型块体的内部变形和外部旋转样式,研究人员提出了一种新的定量分类方案,将巨型块体分为:未变形、旋转、变形和高度变形四种类型(图2)。

同时,通过分析巨型块体与其下伏滑移面的交切关系,对巨型块体的形成过程进行了比较和分类,提出了巨型块体的两种动力学形成模式:1)滑移搬运型:块体在沿滑移面搬运过程中侵蚀下伏地层留下U型凹陷;2)原位堆积型:不发生滑移搬运的原位块体在重力作用下形成 O型凹陷(图3)。

本研究系统总结了巨型块体的地震相特征,并进一步揭示了巨型块体的形成和搬运过程,对于理解其他大陆边缘海底滑坡的动力学机制和沉积学特征具有重要意义。

该研究得到了南方海洋科学与工程广东省实验室人才团队引进重大专项、广东省基础与应用基础研究基金-杰出青年项目、国家自然科学基金的资助。

相关论文信息:https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/gsabulletin/article-abstract/doi/10.1130/B36446.1/618542

图1 新西兰西部深水盆地巨型块体分布位置及地震相特征示意图

图2 巨型块体定量分类示意图

图3 巨型块体两种动力学形成模式示意图

2022-11-01

-

南海海洋所研究发现北半球夏季长度增加主要归因于人类活动

近日,金沙威尼斯欢乐娱人城南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)研究员王春在团队发现以温室气体为主导的人类活动是近半个世纪以来北半球夏季长度增加的主要原因。该研究以博士研究生林蔚为第一作者,王春在研究员为通讯作者发表在Climate Dynamics(《气候动力学》)上。

气候变化主要是由气候系统内部变率(ENSO等),自然外强迫(火山,太阳活动等)和人为外强迫(温室气体,人为气溶胶等)共同引起的。近年来,气候变化研究主要使用检测和归因方法识别长期气候平均状况或极端气候事件中人类活动影响的信号,这一主题也已经成为当前气候变化研究领域的热点之一。最新研究发现,伴随着全球变暖的持续,全球夏季的温度和持续时间显著增加,然而目前尚缺乏利用最优指纹法等检测归因方法对夏季长度的变化进行检测与归因。

本研究基于Berkeley Earth观测资料,发现过去半个世纪北半球夏季长度每年增加0.39天。同时,基于国际耦合模式比较计划第六阶段(CMIP6)模式,使用最优指纹法,研究发现夏季长度变化主要归因于人为外强迫的作用,而自然外强迫对夏季长度的贡献几乎可以忽略。进一步研究发现,温室气体是人为外强迫中影响夏季长度变化的最主要原因,其导致近半个世纪以来北半球夏季长度增加了约20天。

上述研究结果为人类活动可以引发气候剧烈变化添加了一项新的有力证据。同时,该研究的结果也意味着如果未来不采取有力减排措施,人类将面对更长的炎热夏季等一系列气候环境变化的巨大挑战。

本研究得到了国家自然科学基金重大项目和国家重点研发计划共同资助。

相关论文信息:https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-022-06553-1

图1 北半球夏季长度变化及最优指纹法分析结果

(a)基于Berkeley Earth观测和CMIP6模拟的1961-2014年北半球夏季长度的时间序列,阴影部分代表模式间一倍标准差。(b,d)最优指纹法分析的中国1961?2014年夏季长度单因子,双因子和三因子分析结果。误差棒表示90%的置信区间。(c,e)相较于1961-1975年,2000-2014年不同因子的夏季长度变化。虚线表示观测到的夏季长度变化。

2022-11-01

-

“探索二号”船在海底成功布设配置兆瓦时级锂电系统的大深度原位科学实验站

10月25日,“探索二号”科考船携“深海勇士”号载人潜水器完成配置兆瓦时级锂电能源系统的大深度原位科学实验站在海底的布设试验,返回三亚。

探索二号科考船

该航次由金沙威尼斯欢乐娱人城深海科学与工程研究所、沈阳自动化研究所、大连化学物理研究所、中国科学技术大学等10家单位机构参与实施,主要任务是开展中科院战略性先导科技专项“深海/深渊智能技术及海底原位科学实验站”所研制系列装备的海试任务,以及国家重点研发计划相关项目关键技术验证工作,参试装备包括海底基站、原位实验室、滑翔机等多型装备。

回收滑翔机

原位科学实验站采用中科院青岛能源所与深海所联合研制的国产技术,首次实现了兆瓦时(1000kWh)级别的固态锂电池在深海装备上的集成,这是当前深海装备携带的最大能源容量,在能量密度方面实现了新的突破,同时也在能源系统集成与管理技术实现了突破。此次在千米级深海进行试验应用,验证了能源及其管理系统的安全性和有效性。

原位实验室作业画面

本次海试还实施了海底深海/深渊基站-原位实验室-“深海勇士”号载人潜水器的水下联合作业,通过“深海勇士”号载人潜水器进行了海底基站与原位实验室的水下连接。

海底基站作业画面

利用基站所拥有的大容量电能,本次海试对基站的海底航行能力及自主位点移动功能进行了验证,这项功能可以实现基站在海底的精确布放以及满足多个位点的作业需求。基站可以支持如原位实验室等平台在海底接入,并向其供电,同时各平台间信息互联,开展长期、协同探测,作业模式更为灵活。本次海试还对原位实验室的自主运行模式切换功能以及电感耦合无线通信功能进行了验证,实现了通过载人潜水器实时获取原位实验室所搭载的高性能传感探测设备监测数据的需求。整个原位科学实验站系统在海底全自主工作,能够进行自身状态监测和智能管理,所有数据通过深海滑翔机中继通信定期传回岸基控制中心,同时,也可以对科学实验站进行远程控制。

兆瓦时级能源系统将为原位实验室所携带的高性能传感探测设备等实验系统提供长期能源供给,支撑开展无人无缆值守条件下的智能探测与原位实验。整个系统将在航次结束后继续在海底进行运行试验,并在后续接入更多的智能化无人实验、探测及信息传输系统,实现深海长周期无人科考。

2022-10-31

-

广州地化所研发离子吸附型稀土的绿色、高效电动开采新技术

离子吸附型稀土是我国的特色资源,为全世界提供了90%以上的中重稀土。然而,现有的离子吸附型稀土开采工艺(铵盐原地浸取技术)存在生态环境破坏严重、浸出周期长、资源利用效率低等问题,严重制约了我国离子吸附型稀土资源的开采利用。面向国家稀土战略,研发新一代高效、绿色的开采技术迫在眉睫。

为此,中科院广州地化所何宏平研究员团队研发了一种离子吸附型稀土电动开采新技术。该技术的核心思想是通过外加电场驱动风化壳中稀土离子的活化、定向迁移和快速收集(图1)。该技术的稀土回收率大于90%,浸取剂用量减少80%,浸出液中有害杂质含量降低70%,不仅解决了稀土开采带来的环境污染问题,还显著提高了离子吸附型稀土的开采效率,具有绿色、高效的特点。

图1. 离子吸附型稀土矿电动开采示意图

研究团队先后完成了土柱模拟实验、放大试验和场地示范。与传统铵法开采技术相比,电动法稀土开采的效率显著提高(图2A)。实验表明:电动法在67 h稀土回收率可达到96%,而传统铵法在130h稀土回收率仅为60%左右(图2B)。基于模拟实验和放大试验的结果,研究团队在广州周边某稀土富集区进行了原位场地试验。结果表明,仅11天,电动法稀土开采效率即可达到90%以上,且浸取剂用量较传统铵法降低了约80%,取得了良好的效果(图2C和2D)。

图2. (A)土柱模拟实验结果,(B)放大试验结果,(C)原位场地试验结果和(D)原位场地试验现场图

此外,研究团队还发现了电动开采过程中的“自除杂”现象。与传统铵法相比,在电动法收集的浸出液中,杂质金属含量降低约70%。研究表明,在电动开采过程中,高价态的REE3+、Al3+等优先迁移至阴极并形成高势垒,阻碍低价的杂质金属离子向阴极迁移,从而抑制杂质浸出。同时,Al3+、Ca2+等杂质离子容易与阴极电解产生的OH-生成次生矿物,并沉淀在阴极附近(图3)。因此,电动法开采技术可依靠稀土与杂质金属的迁移性和反应性差异实现“自除杂”,可望显著降低稀土纯化的成本。

图3. 电动发稀土开采过程的自除杂机制示意图

总之,该技术具有稀土提取率高、浸取剂用量少和杂质含量低等特点,有望成为新一代的离子吸附型稀土开采技术。同时,该技术也为其它以离子态等形式赋存的金属矿产资源(如红土型镍矿、风化型钪矿床等)的开采提供了技术支撑。

在该技术的研发过程中,团队形成了以国家发明专利“通电开采稀土矿的方法”为核心,涵盖矿体精准定位、稀土野外快速测定、绿色浸取剂制备等内容的专利群。目前,团队正与广东有色金属股份有限公司合作开展应用示范。

该研究受到了广东省基础与应用基础研究重大项目(2019B030302013)、国家重点研发计划(2021YFC2901701)和国家自然科学基金(41825003)等项目的联合资助。相关研究成果近期在《自然-可持续》(Nature Sustainability)上发表,更多信息请参见原文。

论文信息:Gaofeng Wang(王高锋), Jie Xu(徐洁), Lingyu Ran(冉凌瑜), Runliang Zhu(朱润良), Bowen Ling(凌博闻), Xiaoliang Liang(梁晓亮), Shichang Kang(康石长), Yuanyuan Wang(王园园), Jingming Wei(魏景明), Lingya Ma(马灵涯), Yanfeng Zhuang(庄艳峰), Jianxi Zhu(朱建喜), Hongping He*(何宏平), A green and efficient technology to recover rare earth elements from weathering crusts, Nature Sustainability, 2022. DOI: 10.1038/s41893-022-00989-3

文章链接

2022-11-01